銃刀法を理解する

刀剣類で銃刀法により許可が必要なものは

・刃渡り15cm以上の刀・槍・薙刀(長い柄のついた刃物)。

・刃渡り5.5cm以上の剣。

・合口。(鍔のない刀のことでドスといえばわかりやすいでしょうか?)

・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ。

と定義されていますが、非常にわかりづらいです。

特に「5.5cm以上の剣」というと普通のナイフと何がちがうのか一般的な言葉では表現できません。雑な言い方ですが、武器として作られているものすべてダメと考えていただければ結構です。

つまり狩猟で利用する制作または購入したものであれば5.5cm以上でも問題にならないということになります。

料理に使う5.5cm以下の包丁はあまりないですし、普通に売っていますので銃刀法に適用される許可が必要な刃物には該当しなく所持していても罰せられません。

しかし、一度これらを利用している場所から持ち出すとなると考え方が全くことなってきます。

刃体の長さが6cmを超える刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」となっています。もちろんカッターナイフも同様です。

携帯していなくても車中などに置いても違法となります。重要なのは「業務その他正当な理由の有無」です。

護身用や非常時に使うと思ってカバンに持ち歩くことは正当な理由にはなりません。

狩猟に利用することは正当理由となりますが、狩猟が終わってからどこかに立ち寄って捕まる可能性はあります。実際に狩猟の後にホームセンターに立ち寄って捕まった人もいます。

狩猟に利用するナイフを持つときは、狩猟終了後、自宅に一直線で帰り刃物は必ず自宅内部に保管しておくことがトラブル防止となることを理解しましょう。

ナイフの鋼材

ナイフの鋼材は多種多様で、また人によっても意見が大きくわかれるところです。

狩猟をする上では最低限知っておくべきことを学んでおいてから、購入することをオススメします。通常、止め刺しに利用するナイフと獲物を解体するナイフの2本程度を所持しておくと便利です。

人によっては1本ですべてをまかなう人や多くのナイフをもっている人もいますのが、最初は2本程度購入して、狩猟に慣れてから、狩猟スタイルに合ったナイフを改めて購入することがオススメです。

炭素鋼とステンレス鋼

ナイフの鋼材には大きく分けて、炭素鋼とステンレス鋼があります。

炭素鋼は鉄に炭素を一定量以上混ぜた合金のことで、炭素以外の物質をほとんど含まない鋼材で炭素量によって金属の特徴が変わってきます。ステンレス鋼は鉄に一定量以上のクロムを混ぜた合金のことで、クロム量やその他の物質の含有量で特徴が変わってきます。

厳密な話をすると一冊の本になってしまいますので、割愛しますが、この2種類ぐらいは最低覚えておきましょう。

この二つの鋼材の違いは耐食性・重さ・磁性・価格とります。よく知られているのは耐食性でステンレスはその名のとおり、「stain(汚れや染み)+less(~しない)」で「汚れない」。すなわち錆びにくいというもので、非常に耐食性に優れます。磁性をもたないのもステンレスです。重さが若干ではありますが重たくなります。

これだけ聞くとステンレスの方がすべてに優れているようですが、価格はステンレスの方か高い傾向あります。さらに、難削材なので削りだし加工が大変です。加工が大変ということは刃先を研ぐことが炭素鋼より難しいと言われています。

硬度と強度と靭性

鋼材には硬度と強度と靭性があり、更には磨耗性や耐食性も加わり多種多様となりますが、一般的には硬度と靭性によって使い分けることが多いと思われます。

硬度は数値によって表示されている場合が多く、HRA・HRB・HRCなどの試験方法により表示されています。鋼材にある物質を圧力をかけて試験したもので、ナイフなどの硬い鋼材はCスケールすなわちHRC試験の数字で表示されることが一般的です。数値が高ければ硬度が高く、20~68程度の範囲で表記され販売されています。

靭性は粘り強さのことで折れにくさを表現しているものですが、数値化しにくく、通常シャルピー衝撃試験が多く用いられますが、こちらも詳しく解説すると1冊の本になってしまいますので割愛します・・・・(汗)

狩猟をする上での知識としては硬度と靭性は反比例の関係にあることが多く、硬い鋼材は折れやすいことを覚えておいてください。硬い鋼材は刃こぼれしやすいとも言い換えられ、骨などをガツガツと切る場合には硬度と靭性のバランスが重要になります。

また、単純に鋼材を選べば硬度や靭性が決まるのではなく、焼き入れや焼き戻しなどの熱処理方法によって硬度や靭性は大きく異なることも頭に入れておきましょう。

ナイフに使う鋼材

上記を踏まえた上で鋼材について解説します。鋼材は各国が様々な特徴の鋼材を開発しておりますが、日本は鋼材開発では先進国となっており。鋼材選びには迷うところです。

鋼材は無数にありますがナイフにつかう主な鋼材と特徴を表にしておりますので、ご参考にしてください。

| 鋼材名 | 製造国 | 製造国 | 硬度 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| D2鋼 | アメリカ製 | 炭素鋼 | 炭素鋼であるがゆえに硬度は硬く切れ味は良い。 | |

| SK材 | 日本製 | 炭素鋼 | 安物の包丁やドリル刃の工具用に多様されている | |

| 黄紙系 | 日本製 | 炭素鋼 | SK材の炭素を現象して靭性を強化。農工具多く使用される。 | |

| 白紙系 | 日本製 | 炭素鋼 | HRC63以上 | 日本刀のとして使用される玉鋼(たまはがね)に近い成分 |

| 青紙系 | 日本製 | 炭素鋼 | HRC65~HRC67以上 | 青紙スーパーは非常に硬いが高価。 |

| ダマスカス鋼 | 不明 | 炭素鋼 | 不明 | 古来より中東・ヨーロッパの製法から来る名前。 2種類の鋼を何度も折り畳んだ鋼で独特の紋様がでる。 ただし、鋼材として規定はなく、まがい物が多い。 粘りがあり、炭素鋼材なのに錆びに強いのがダマスカス独特の特徴だが 現代科学をもっても未だに謎。 |

| ATS34 | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC59~61 | バランスが良いナイフ用鋼材だが高価。 |

| ATS55 | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC59~61 | ATS-34を改良して錆びに強くしたものだが、もちろん高価 |

| ZDP-189 | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC67以上 | ナイフに利用するのは最適だが高価で砥石で研ぐ事もかなり厳しい。 |

| AUS-6 | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC56~58 | |

| AUS-8 | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC56~58 | AUS-6を元に改良されたもので加工性が良く価格的にもリーズナブルなナイフが多い。 |

| 銀紙1号 | 日本製 | ステンレス鋼 | 錆びにとても強く海などで利用に最適。硬度もそこそこ | |

| 銀紙3号 | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC59~61 | 銀紙1号に炭素を含有量を増やしたものカミソリなどに使用されている。 |

| V金シリーズ | 日本製 | ステンレス鋼 | HRC60以上 | 高級ステンレス包丁に使用される。 |

| モリブデン鋼 | 日本製 | ステンレス鋼 | 硬度はやや劣るが安価。 | |

| SUS-440C | アメリカ製 | ステンレス鋼 | HRC57~59 | 加工性が良く価格的にもリーズナブルなナイフに多様 |

| 154CM | アメリカ製 | ステンレス鋼 | HRC59~61 | ATS-34と同様の性能を持っている。 |

| ハイスピード工具鋼 (ハイス鋼) | アメリカ製 | セミステンレス | HRC61~63 | 工具用として作られたものでステンレスだが錆び易い |

ナイフの形状と特徴

ナイフには様々な形状があり、それぞれ特徴があります。狩猟で使う場合は実際に獲物を刺すためと、獲物を解体するための2本程度を用意するのが良いと思います。

| 名称 | 形状 | 特徴 | 狩猟 |

|---|---|---|---|

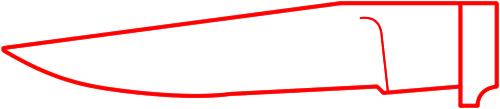

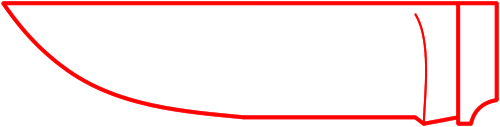

| クリップポイント |  | ナイフの後端はまっすぐ伸び、ナイフの途中から向きを変えてナイフの先まで続きます。 この形状によってポイント(刃先)が低くなり、ナイフを使用時に制御が 楽なため挿入時の抵抗が少なく、すばやく刺し引きができます。狩猟向きです。 | ◎ |

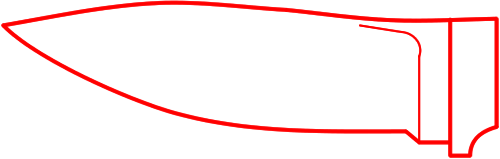

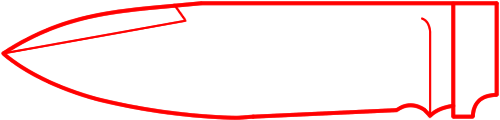

| ドロップ・ポイント |  | 刃先が緩やかに落ちており涙滴の形をしています。指をあてがいながら 作業をするのに都合が良く 用途が広いです。ポイントが力点の軸上にあるため、 刺している間に材料に入りやすくなります。小型なら果物の皮むきなどにも向いています。 | ○ |

| ユーティリティ |  | エッジは緩やかなカーブでクセがなくオールマイティに使える、万能型の形状です。 | ○ |

| ケーパー |  | 刃先が細く、細かい作業をする目的の形状で、比較的に小型のナイフに使われえる形状です。 | △ |

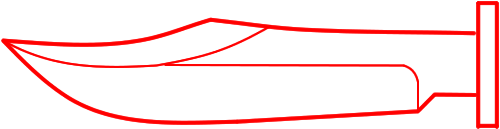

| スキナー |  | 皮を剥ぐ目的の形状で、大きくブレイドエッジが湾曲していて ポイントが皮に刺さらない形状をしています。皮剥専門です。 | ◎ |

| フィレ |  | コーナー部分に丸みをつけたり、交差していない線分を延長した上で 丸みをつけるフィレット処理が得意で後縁は、柄から先端に向かって 緩やかに上向きにカーブしています。長い斜面角度あり優れた切れ味で 高速正確なカットに最適ですが、耐久性は低下します。 | △ |

| ボウイ |  | アメリカで人気の形状で名称はアメリカ軍大佐のジェームス・ボウイに由来します。 ポイントの後ろのブレード上部のカーブであるクリップポイントと 短剣の形をしておりハンティングナイフとしても最適です。 | ○ |

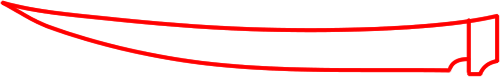

| トレーリングポイント |  | 長い刃先により優れた切断性に優れています。大きな曲線状の 切断領域でスライスやスキニングに最適な形状で刺すことを苦手とします。 | ○ |

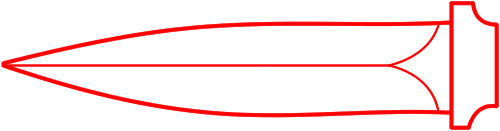

| スピアポイント |  | 槍先刃は突き刺しが得意。 ポイントは刃軸の中心線に沿って 鏡像化された尖った刃です。刃の中心とポイントが一致しているため 刺すには最適なナイフですが、両刃にした場合はタガーナイフと 同様になり、銃刀法に抵触する恐れがあります。 | × |

| ダガー |  | まさに、刺すことを主目的とした形状の両刃で、 平成21年1月5日の銃刀法改正により国内では所持も禁止になっています。 | 違反 |

購入か手作りか?

ナイフについての知識がわかったところで、ナイフを購入するのか製作するのか決めなければなりません。鋼材から購入して製作するには時間と費用がかかりますが、納得の一品になるはずです。猟友会会員でも自作している方が結構いらっしゃいます。

特に持ち手(ハンドル)の部分は鹿の角などで作られているなど、さまざまですが、初心者がいきなり自作しても使いやすいナイフになることは、まずありません。だって狩猟でナイフを使ったことがないのですから・・・・

実際に狩猟して使ってみて初めて、どのようなナイフが良いのかがわかるわけですから、狩猟初心者の方は、まずはユーティリティナイフの購入から始めてはいかがでしょうか?

最後に

狩猟者のマナーとして他人のナイフは絶対に使わないことです。

結構、勝手に人のナイフを使う方がいますが、先ほども話した通り自作して思い入れのあるナイフや研ぎに時間の掛かるナイフもありますので、持ち主が「使っていいよ!」と言わない限り、絶対に他人のナイフには触らないようにすることがマナーと心がけてください。